News

Spurensicherung 2.0

Ein Zwischenbericht zum Forschungsprojekt HUSSA – Suche und Sicherung von daktyloskopischen Spuren

20/01/2015

Ein wahres Alptraumszenario: Man kommt nach Hause und die Tür ist aufgebrochen, in der Wohnung herrscht ein heilloses Durcheinander. Genau diese Szene ist leider keine Seltenheit mehr, da die Zahl der Wohnungseinbrüche immer weiter steigt. Um diese aufklären zu können, bedarf es oft einer aufwändigen Spurensuche.

---

Probleme bei der bisherigen Spurensuche

Im Rahmen des Forschungsprojekts HUSSA (Humanspurensuche und -analyse) an der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik haben Prof. Dr. Peter Leibl und sein Team zwei neue Verfahren entwickelt, mit deren Hilfe die Sicherheitsbehörden daktyloskopische Spuren an Tatorten auch unter kritischen Rahmenbedingungen auffinden und sichern können. Zu den daktyloskopischen Spuren zählen Finger-, Handflächen-, Zeh- und Fußabdrücke.

---

Die Problematik an den momentan vorhandenen Spurensicherungsverfahren ist beispielsweise, dass sie oft nicht berührungsfrei sind. Das heißt, dass ein Fingerabdruck beim Sichern verwischt werden könnte und auch die DNA eventuell nicht mehr gesichert werden kann. Besonders das Rußverfahren kann sehr schnell sehr viel zerstören – außerdem bedeutet es auch mehr Verschmutzung am Tatort.

---

Optische und physikalisch-chemische Spurensicherung

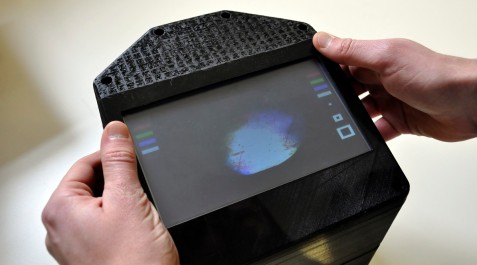

Seit April 2012 forscht Peter Leibls Team an neuen Verfahren, mit denen sich dieses Problem nicht mehr stellen soll. Entwickelt wurden dabei das physikalisch-chemische und das optische Verfahren zur Spurensicherung. Das physikalisch-chemische Verfahren beruht darauf, dass die Spuren mit einer chemischen Substanz bedampft werden. Dadurch werden die Spuren sichtbar gemacht und gleichzeitig gesichert. Bei dem etwas einfacheren optischen Verfahren werden die Spuren auf einem kleinen Bildschirm angezeigt. Dabei entsteht gleichzeitig eine Aufzeichnung, die man auch später wieder abspielen kann.

---

Beide Geräte basieren auf innovativen Verfahren, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Die Entwicklung der entsprechenden Laborbauten, Träger- und Gehäuseprototypen sowie mechanischer Teile liegt in der Verantwortung der Schleißheimer Gerätebau GmbH. Ursprünglich geplant war, dass beide Verfahren erst einmal getestet und nur das vielversprechendere weitergeführt werden sollte. Jedoch sind beide Geräte sehr gut für die Spurensicherung geeignet und ergänzen sich auch gegenseitig, daher wurden auf Anraten der Kooperationspartner beide Ansätze weiterverfolgt.

---

Kooperationspartner der Hochschule München sind das Bayerische Landeskriminalamt (Strategisches Innovationszentrum), das Bundeskriminalamt und die Firma Schleißheimer. Das Finanziervolumen beträgt rund 700.000 Euro.

---

Ausblick

Das Projekt läuft noch bis März 2015 an der Hochschule München und wird am 25. März durch eine große Abschlusspräsentation unter Beteiligung der Sicherheitsbehörden vorgestellt. Danach soll das Projekt von der Schleißheimer Gerätebau GmbH weitergeführt und zur Serienreife gebracht werden.

---

mh