News

Effizientere Anlagen dank faseroptischer Sensorik

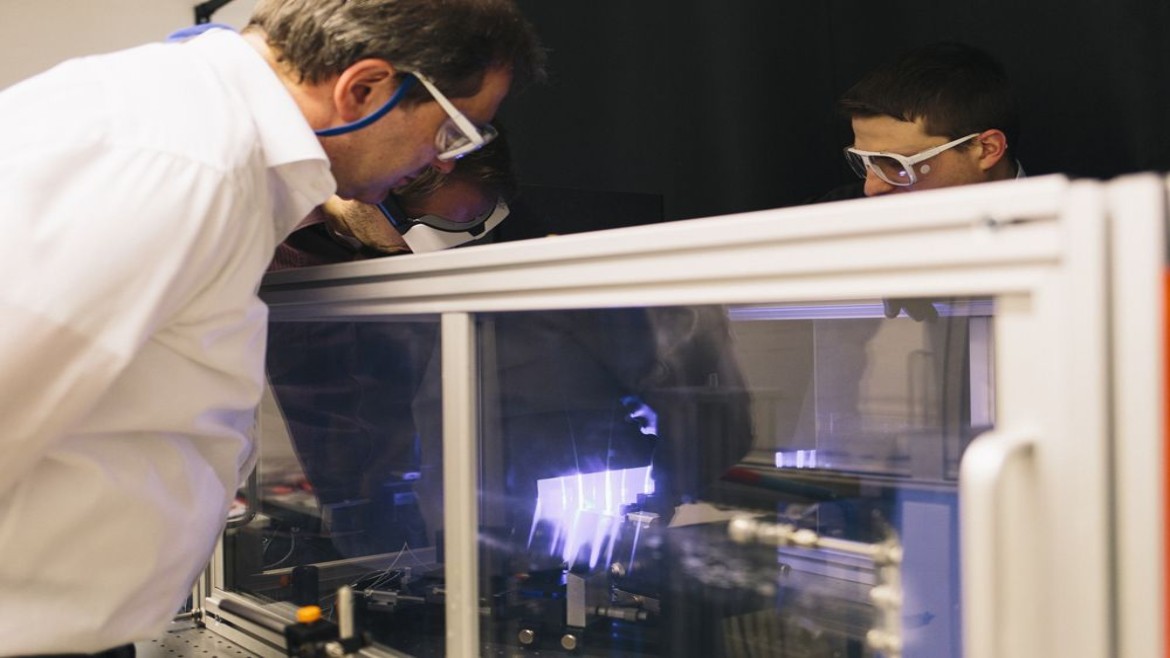

Forschungsprojekt untersucht den Einsatz von regenerierten Faser-Bragg-Gittern bei hohen Temperaturen

30/03/2016

In vielen Bereichen des Anlagenbaus bildet eine verbesserte Sensortechnik den Schlüssel zu weiteren Effizienz- und Ausnutzungssteigerungen.

Beispielsweise steigt die Effizienz einer zur Stromerzeugung genutzten Gasturbine, wenn diese möglichst nahe an ihrer maximal möglichen Grenztemperatur betrieben wird. Um dies ohne Risikozunahme zu realisieren, müssen möglichst viele Betriebsparameter der Turbine, wie etwa die Temperaturverteilung des Abgasstrahls, bekannt sein. Ein anderes Beispiel ist die Effizienz von heterogenen Katalyseprozessen zur Produktion von gasförmigen Stoffen in der chemischen Industrie. Hier hängt die Effizienz stark von der Einhaltung bestimmter Temperaturprofile innerhalb der chemischen Reaktoren ab.

---

Vorteile und Herausforderungen des Sensorverfahrens

Bei der faseroptischen Sensorik auf Basis von regenerierten Bragg-Gittern wird die optische Faser sowohl als Sensorelement als auch zur störungsfreien optischen Signalübertragung genutzt. Der Hauptvorteil des Sensorverfahrens besteht darin, dass in eine einzige Faser eine Vielzahl von Messstellen integriert und damit Temperaturverteilungen bei geringem Sensorvolumen und mit wenig Verkabelungsaufwand erfasst werden können.

---

Der Einsatz dieser Sensortechnologie bei hohen Temperaturen von bis zu 700°C stellt allerdings eine neue Herausforderung dar. Der hierzu notwendige Regenerationsvorgang der Faser-Bragg-Gitter (RFBG) ist noch weitgehend unbekannt. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens untersucht deshalb ein Team um Prof. Dr. Johannes Roths an der Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik dessen physikalische Mechanismen sowie das Drift- und Korrosionsverhalten der Sensorelemente. Ein weiteres Ziel ist es, eine Aufbautechnik für Sensornetzwerke zu entwickeln und die Einsatzfähigkeit des Sensorverfahrens in Gasturbinen und prozesstechnischen Anlagen zu demonstrieren. Das Projekt wird von der Bayerischen Forschungsstiftung gefördert.

---

---

Prof. Dr. Johannes Roths/Sara Magdalena Schüller