OPTIMAL

Optimierungsstrategien für die Maximierung der Schwingfestigkeit schwingbeanspruchter Schweißkonstruktionen aus höchstfesten Stählen und deren Berücksichtigung in den Bemessungsrichtlinien

Laufzeit: 01.03.2021 - 31.08.2021

Projektträger: FOSTA - Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V., Düsseldorf

Projektpartner: Technische Universität Braunschweig

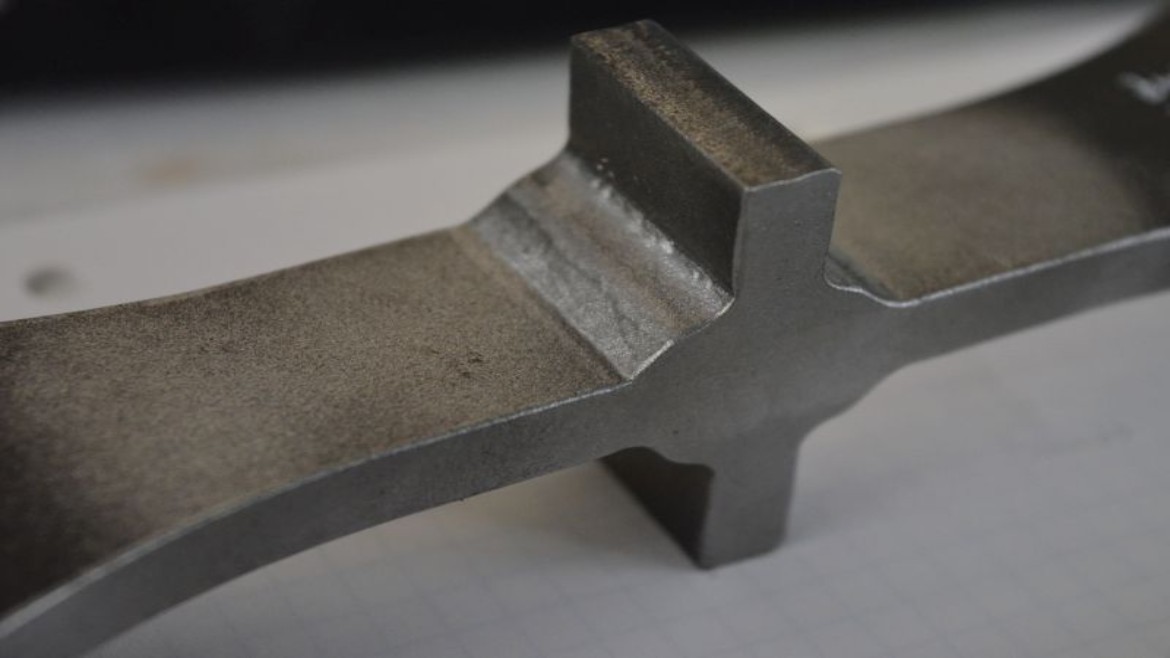

Hochfeste schweißbare Stähle stellen heute keine nur mehr von spezialisierten Großbetrieben beherrschbaren Werkstoffe dar, sondern sind in der schweißtechnischen Praxis etabliert, so dass breite Erfahrungen in der Verarbeitung auch in mittelständischen Fachbetrieben verfügbar sind. Aufgrund ihrer guten mechanischen Eigenschaften, hoher Streckgrenzen und Zugfestigkeiten in Kombination mit einem guten Verformungsvermögen und sehr guten Zähigkeiten können die höheren Werkstoffkosten durch die Gewichtsvorteile und die entsprechend verringerten Herstellungskosten kompensiert werden.

In schwingbeanspruchten Schweißkonstruktionen können diese Vorteile im Prinzip nur dann ausgenutzt werden, wenn extrem hohe Spannungsverhältnisse R>0.5 vorliegen, weil dann weniger die zu erwartende Spannungsamplitude als vielmehr die ertragbare Oberspannung relevant ist, die direkt von der Mindeststreckgrenze bestimmt wird. In allen anderen Fällen geschieht die Dimensionierung primär auf der Basis der zu erwartenden Spannungsamplitude (Spannungsschwingbreite Δσ ) und damit mittelspannungsunabhängig.

Die Grundlage für das beantragte Forschungsvorhaben bildet die Annahme, dass durch die Kombination einer Optimierung der Schweißnahtqualität in Verbindung mit mechanischen Oberflächenbehandlungen eine generelle Verschiebung des Versagensortes bei Schwingbeanspruchung in den unbehandelten Grundwerkstoff möglich ist und damit die Grundlage dafür geschaffen werden kann, dass das Festigkeitspotential hochfesten Stahls voll in einen bemessungsrelevanten Schwingfestigkeitsgewinn umgesetzt werden kann.

Die notwendige Schweißnahtqualität und die Intensität der mechanischen Oberflächenbehandlung werden hierbei quantifiziert, so dass regelwerksgerechte Anforderungen für die Implementierung angemessener FAT-Klassen definierbar sind.

Der Einfluss auf die Mittelspannungsabhängigkeit soll aufgezeigt werden, so dass auf der Basis eines effektiven Spannungsverhältnisses die Geometrie- und Eigenspannungsabhängigkeit in die Bemessung einfließen kann. Hierbei ist die vom Beanspruchungszustand abhängige Eigenspannungsstabilität auch in Hinblick auf Betriebslasten mit zu quantifizieren.

Das Vorhaben wird in Kooperation mit dem Institut für Füge- und Schweißtechnik der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt.

Zuwendungsgeber: